遮断機を動かしてみるその2

2009年9月28日

昨日に引き続き鉄道模型少年時代の遮断機を電動で開閉させる実験です。

前回はとにかく遮断機を動かすためモーターをむき出しのまま行いました。

しかしそのままではレイアウトに使えずあまりにも無責任かと思いモーターを隠す方法を考えてみました。

やはりモーターは遮断機に対して垂直にしてレイアウトの下に隠すのが正当かと思います。

前回昭和の鉄道模型のレイアウトに置いてみたのですがやはりスペースがなくレイアウトの一部を撤去せざるを得ませんでした。

またレイアウト上にNゲージスケールで4m近い巨大モータがあるのは不自然です。

という事で極力、コンセプトを守りつつ実現させてみました。

遮断棒の駆動方法は前回と同じ回転させる方法です。

またモーターの力を遮断棒に摩擦により伝えることで必要以上に遮断棒が回転するのを防いでいます。

またクラウンギアという王冠のようなギアを使ってモーターの回転軸を90度変換させています。

実際に鉄道模型少年時代の木製ベースに組み込むとこの方式じゃまずい事がわかりました。

改良版を出していますのでこちらを参照してください。

遮断機の改造

最初に遮断機のベースの中心に穴を開けておきます。これはモーターとギアの間隔を後から調整できるように遮断機をネジでモーターベースに止めするためです。

遮断機はモータペースに直接接着しても構いませんが後からメンテナンスできるようにネジで止める事をお勧めします。

今回2mm×15mmのなべ子ねじを使用しましたので2mmの穴を開けています。

次に鉄道模型少年時代の遮断機をカットしますが、今回カットするのは遮断棒だけです。遮断棒のカットと回転軸の加工については前回のレポートを参照してください。

なお今回の回転軸は今回モーター軸より細いものを使いますのでそれに合わせてください。

遮断棒の回転軸を加工します。回転軸は元々の遮断棒の軸受と安全柵を使います。

まず元々の遮断棒の軸受を貫通させます。使用する回転軸の太さによってつかうドリルの刃が異なりますが今回1.5mm(長さ22mm)の真鍮棒を使ったのでそれにあわせたドリルの刃を使いました。

回転軸は遮断機に固定するのできついくらいの太さにしておいてください。

遮断棒の軸受と安全柵の一番上の隙間に回転軸を通します。

次に安全柵の外側をストッパーを付けます。ストッパーは前回同様、AVケーブルの皮膜が丁度良いようです。

適当な軸がなければ適当な太さの釘を18mmにカットして使っても構いません。この場合、安全柵の外側は釘の頭がストッパー代わりになるのでストッパーは要りません。

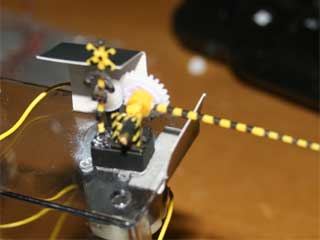

今回の改造のミソですが遮断棒に摩擦でモーター力を伝えるために摩擦材をモーターのクラウンギアと遮断棒の間に入れます。

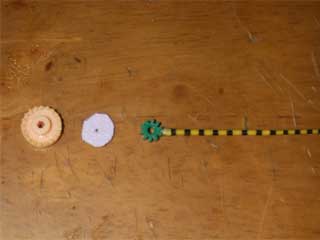

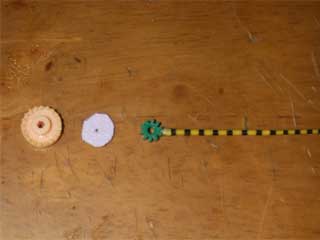

今回フェルト布を直径10mmにカットして中心に穴を空けた物(下写真中央)を使いましたがフェルト布以外でも摩擦の大きいものであれば構わないと思いますので色々な物で試してみてください。

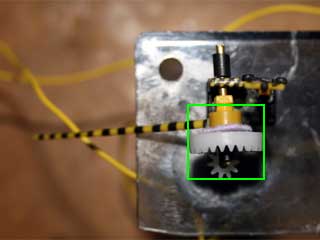

クラウンギアですが今回手持のものが24枚歯(直径12mm)しかなかったのですが、これだとモーターのピニオン・ギアとの噛み合わせ部分がかなり上の方になってしまいました。

そのためピニオン・ギアをモーター軸の先の方に付けなければいけなくなりましたのでもう少し歯数が多く直径の大きいものが望ましいと思います。

これらを遮断棒、摩擦材、クラウンギアの順番に通してストッパーでクラウンギアを止めます。クラウンギアの歯は外側を向くようにしてください。

これで遮断機の改造は完成です。

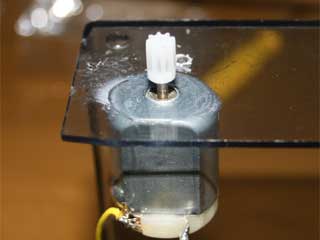

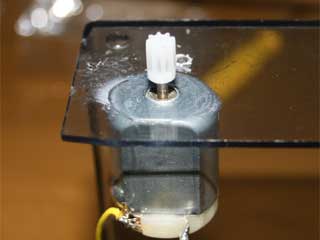

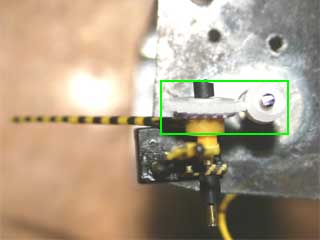

モーターはモーターベースに穴を置けて差し込みます。今回瞬間接着剤で直接付けましたが取り付け方法は実際のレイアウトに合わせてください。

モーターにはピニオンギアを取り付けておきます。

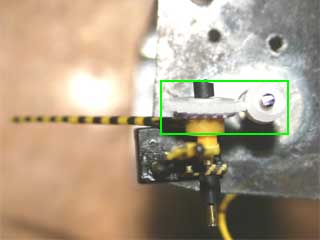

モーターベースに遮断機の取り付け穴を空けます。この時モーターのピニオンギアと遮断機のクラウンギアの噛み合わせ位置を調整しながら穴の位置を決定してください。

遮断機をねじで止めたら完成です。

遮断機の配線およびストッパーについては前回のレポートを参照してください。

ストッパーは実際のレイアウトに基づいて敷設してください。

実際の動作

垂直駆動遮断機実験の動画(YouTube)です。

昭和の鉄道模型を作るのコントローラーのポイント1の切り替えスイッチで行っています。

課題とその改良

2009年10月1日

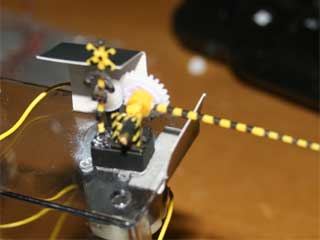

クラウンギアを使った方法にはひとつ課題があります。どうしてもモータの軸が遮断機の前方にきてしまいます。

このため遮断機と電車の間は15mm以上確保する必要があり本来の遮断機の位置より線路より遠ざけなければいけません。

これを解決する方法としてモーターの回転をウォームギアで伝える実験を行いました。

モーターにウォームギアを直接付けると平ギアとの噛み合わせができなくなるためウォームギアにはモーター軸と同じ太さのシャフト(ウォームギアセットに付属するもの)にウォームギアを付けてジョイントでモーター軸につなげます。

シャフトの長さはモーターの位置によって異なります。レイアウトのベースに厚みがあってモーターが低くなる場合は長くします。

ジョイントにはいつものAVケーブルの皮膜を使います。

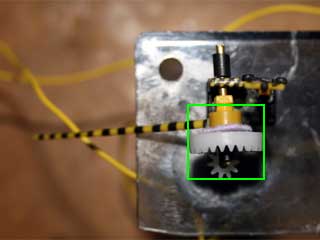

クラウンギアの代わりに平ギアを使います。

平ギアに次段のギアが付いている場合はカッターなどでカットします。付いていても機能上問題ないのですが開閉機構の奥行きが大きくなってしまいます。

これらを遮断棒、摩擦材、平ギアの順番に通してストッパーで平ギアを止めまて遮断機の完成です。

ウォームギアと平ギアの噛み合わせ位置を調整しながら遮断機をモーターに付けます。

ウォームギアを使った場合、可動範囲が狭まりますのでストッパーは必ず付けるようにしてください。

ウォームギアを使った場合モーター軸を遮断機の横に配置する事ができるので開閉機構の奥行きは7mm程度に抑えられます。

またウォームギアを使うことによって遮断棒の回転が遅くなりより今までの機構のものよりゆっくり開閉するようになりより本物の動きに近づかせる事ができました。

動画で確認してみてください。

実際の動作

ウォームギア駆動実験の験の動画(YouTube)です。

目次に戻る