バスを動かすその5(大成功)

2011年1月5日

前回失敗に終わった自動反転運転のバスの停止ですが全く違う方法でやってみました。

バスの停止部分のレールを切断してその部分に電流を流さないでおけばバスがそこに来ると停止します。

しかし今度は逆方向に発進する時にその部分に電流を流さないとバスは発進しません。

それを実現するのにおあつらえ向きの半導体があります。

ダイオードです。ダイオードはご存じのように一定方向しか電流を流しません。

レールの左右に接続する電源の+−を切り替える事によって反転運転を実現していますが、停止部分の電源供給にダイオードを使うと+の時は流すが−の時は流さないといった事ができます。

電流が流れなければバスは停止します。

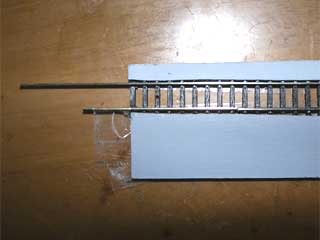

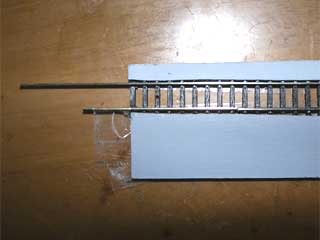

まず今まで折り曲げていたフレキシブルレールの終端部分をカットします。

そして両方の終端のレールを左右違う方向に5cm位ずらします。

レールがずれた部分に適当な長さにカットしたフレキシブルレールのレールだけを差し込みます。

この時元のレールと接触しないように間を1mm位空けておきます。

元のレールはずれないのですが新たに入れたレールは短くずれやすいのでテープなどで固定しておきます。(レイアウトに設置する時は接着します)

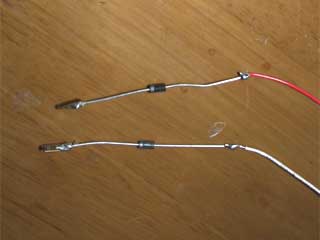

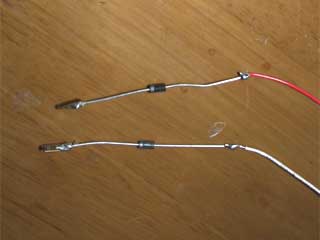

ダイオードのカソード側(マークのある)にフレキシブルレール用の金属ジョイントをハンダ付けします。

ダイオードのアノード側にはリード線をハンダ付けします。

これを2組作っておきます。

使用するダイオードは適当なものを使いました。(写真は一般整流用50V 1A゜)

電源の電流以上の規格のCRD(定電流ダイオード)でも構わないと思います。

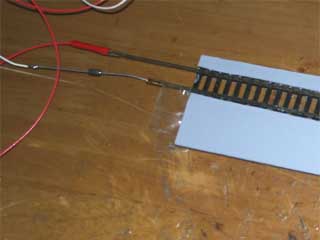

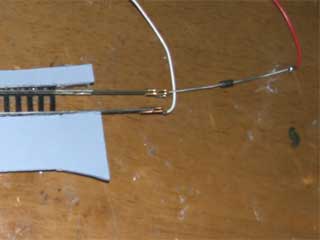

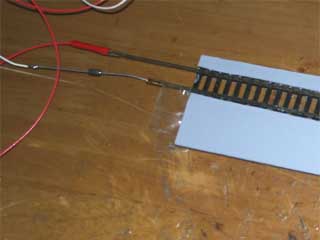

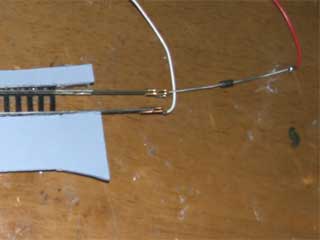

ダイオードのリード線を本来のフレキシブルレールの電源に接続しておきます。

主線側には本来の電源を供給するジョイントを接続して同じ側の停止位置のレールには同じ電源に接続したダイオードのジョイントを接続します。

配線が終わったら早速試験走行です。

実にスムーズに停止、発進してくれます。

今までマイクロスイッチにこだわっていましたがマイクロスイッチの場合、マイクロといってもNゲージの世界では結構な大きさになりこれをどう解決するのかという大きな課題がありました。

今回別のアプローチをする事で一挙に解決しました。YUJIさんのブログに今回の方法のきっかけとなったコメントを書いてくださったマーボウさんには感謝です。

次回はこの道路を実際に鉄道模型少年時代のレイアウトに置いてみたいと思います。

目次に戻る