ロープウェイを動かすその2

2011年2月6日

2011年2月7日改訂

前回とりあえず鉄道模型少年時代のレイアウトでロープウェイを動かしましたが今回ロープウェイの乗り場とゴンドラを作成してみます。

これらの作業に先立って適当なベニヤ板を使っていたギアボックスのベースを100円ショップで購入した6mmのMDF材に変更しています。

まずトンネルの上の造形ですがここらへんはみなさんやられているのでさらっと流します。

少年時代のトンネル上部は教科書通りフラットな所にフォーリッジを貼っていましたので同じものをボール紙(少年時代の梱包材)で作ります。

オリジナルのものをそのまま書き写してカットしたものを組み立てています。

その上段ボールを適当にカットして木製ボンドで貼り付けて山の稜線を作っています。

さらにその上に紙粘土を貼り付けています。フォーリッジに近い色という事でライトグリーンのものを使っていますが後で茶色に着色したのであまり意味がありませんでした。

実際にゴンドラを吊るしてぶつからない事を確認します。

ぶつかったところは低くします。

絵具で山肌の色を塗ります。紙粘土なので普通の水彩絵の具を使っています。

絵具が乾いたところでフォーリッジを適当に貼り付けます。

後でポロポロしないようにボンドの水溶液をふりかけておきます。

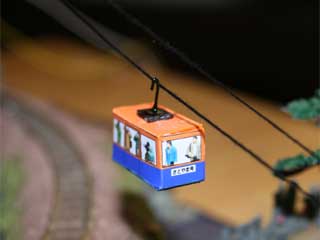

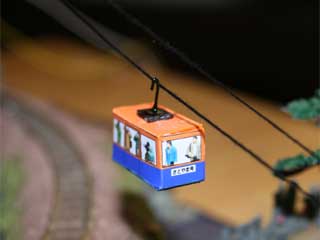

次にゴンドラを作成します。

最初は色付きの消しゴムで作ったのですがあまりにもリアリティに欠けるので没です。

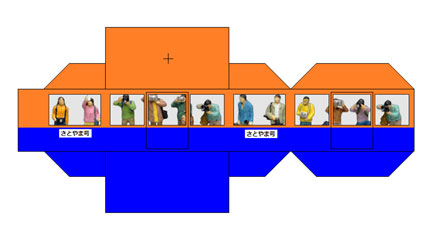

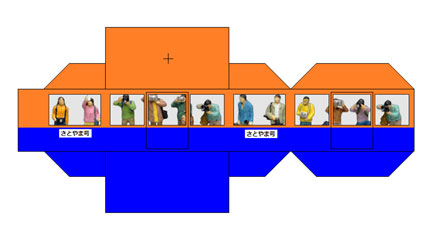

そこでコンピュータの力を借りてペーパークラフトに挑戦しました。

ロープウェイのゴンドラと言えば景観を楽しむため大きく窓が開いています。

最初は窓をくり抜いて透明なセル板を貼ろうとしたのですが窓枠が細くなりすぎてカット不能となり諦めました。

折角コンピュータを使っているので中に乗っている人の写真を窓に貼り付けて遊んでみました。

最初は実際の人間の写真を使ったのですがあまりにも違和感があったのでフィギアの写真を使っています。

フィギアの写真、トミテックのホームページからもらってきた新製品の撮る人々を使ったのですが、乗客全員が外を撮影しているという異様な光景になってしまいました。

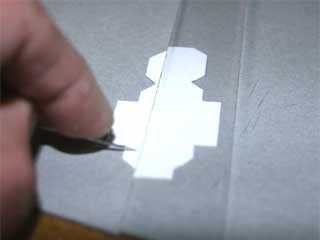

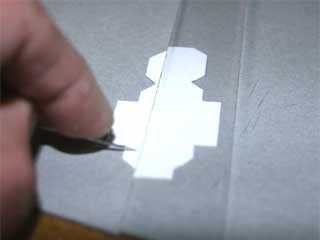

L版の写真用紙に印刷してカッターでカットします。

裏返して折り目に針で筋を付けます。

針でフック取りつけ位置に穴を開けておきます。

針金でフックを作成しておきます。

フックのは途中で折り曲げておきます。フックとこの折り曲げは直角になるようにします。

フックの台座を5mm角の塩ビ板で作成して真ん中にピンパイスで穴を開けておきます。

ゴンドラを組み立てて万能ボンドでノリしろを接着します。

フックを台座に通して台座を万能ボンドでゴンドラに接着します。

用紙の切断面に同色の絵具を塗っておきます。

またフックを塗料で黒く塗って完成です。

次にロープウェイの駅を作成します。

材料は2mmの塩ビ板を加工して作りました。

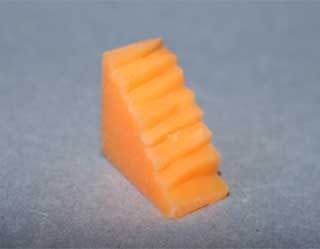

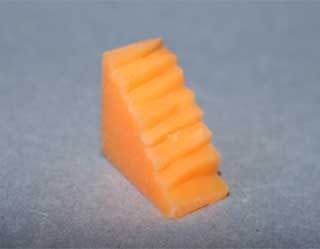

階段は消しゴム、手すりはクリップと文房具を多用しています。

消しゴム階段の作り方はこちらを見てください。

同様にトンネルのギアボックス部を加工します。

山の上にはあまり大きなストラクチャーは置けないのでオープンな昇降場だけ作ります。

昇降場と階段は消しゴム、昇降場の周りの手すりはクリップを使っています。

ドライブシャフトが通っているパイプは昇降場と同色に着色してあります。

ゴンドラをロープにかけて完成です。

山側ではゴンドラはこんな感じで折り返します。「どうやって乗れちゅうねん」

ゴンドラのペーパークラフト型紙、別に要らないでしょうが一応アップしておきます。こちらをダウンロードしてください。

里山ロープウェイの看板つきです。画像サイズは300DPIのL判サイズですのでL判(横方向)に合わせて印刷すると原画像大きさで印刷されます(プリンタのスぺックで多少変わりますが)

今回の撮影にあたっては72号の背景板を設置しました。

しかしここで問題発覚、ギアボックスのベース板の厚み分横幅が増えて背景板のサイズが合わなくなってしまいました。

そこで足らない部分を側板より切り取り背面板に継ぎ足します。

側板の背面板と接続する部分を10mm幅にカットします。

カットした部分を背面板に継ぎ足して付属のテープ(予備)を裏面に貼り付けます。

留め具をセットして完成です。

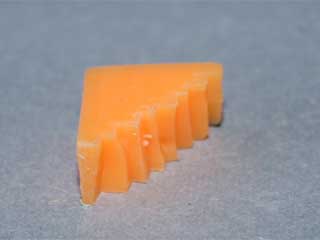

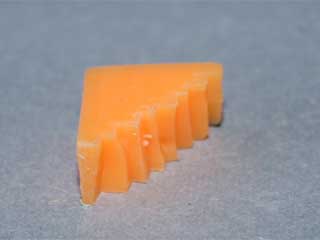

消しゴム階段作り方

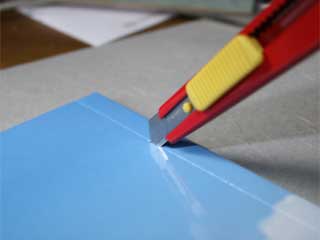

消しゴムは柔らかいのでカッターで簡単にカットできます。

また階段の段差を均等にするのは難しいのですが今回は簡単に均等にカットする方法をご紹介します。

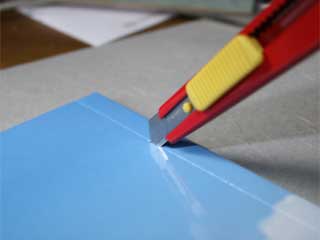

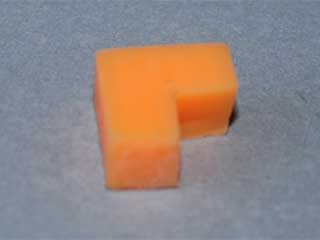

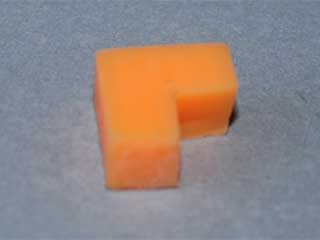

まずカッターで消しゴムを階段の幅の厚みにカットします。

次に隣どおしの2辺の真ん中を写真の様にカットします。

この時カッターの刃はなるべく水平にしてお互いの切断面の交わった線より深く切断しないようにします。

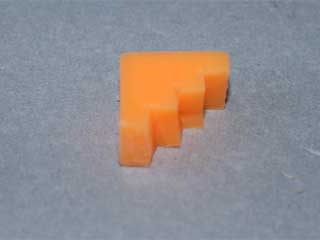

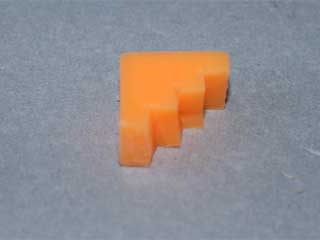

さらにカットした辺の真ん中を写真の様にカットします。

これを段差がある程度低くなるまで繰り返します。

写真の例では15mm角なので3回(8段)が限度の様です。

一段あたり2mmなのでNゲージサイズで換算すると30cmと実際の階段よりちょっと高いですが許容範囲という事で。

目次に戻る