バスコレ走行システムを制御するその3

2011年4月3日

4月4日改訂

前回に引き続きバスコレ走行システムを制御する実験です。

前回は分岐の制御を使って方向転換するレイアウトを作りましたが、今回はバス停を設置します。

バスコレ走行システムのバス停は一か所でしかも一方向のバスしか制御できませんが今回のレイアウトは道路の対面二か所にバス停を置き両方向のバスが制御できます。

しかも停止発進を制御する磁石を両方のバス停で兼用するようにしてひとつの切り替え装置で実現しています。

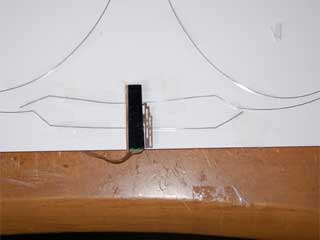

バス停では幅寄せをして停止するようにバスコレ走行システムのような形状でそれぞれの方向のバス停を作ります。

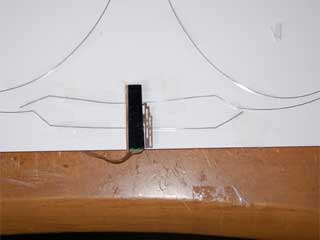

時計回りの場合、外側のバス停に幅寄せします。なお図は実際の画像と対応できるようにレイアウトを上から見た形状を表しています。(レイアウト裏の写真とは左右反対になります)

停止発進の磁石は下にある場合は停止、上にある場合は発進(通過)となります。

反時計回りの場合、内側のバス停に幅寄せします。

停止発進の磁石は上にある場合は停止、下にある場合は発進(通過)となります。

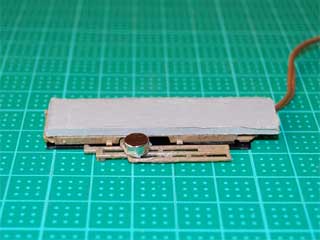

停止発進の制御装置は基本的には最初の実験で使ったポイント切り替え装置を使います。

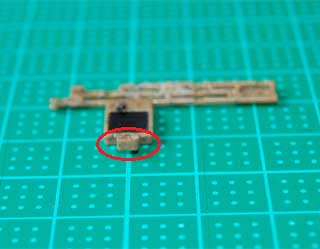

手動のレバーが床に当たるためカバーの厚みを残してカットします。

カバーは1mmの塩ビ板を使いました。ポイント切り替え装置の電磁石に両面テープを貼りカバーを貼りつけます。

この時可動部に両面テープが貼りつくと動かなくなるので気を付けてください。

前回の実験のように磁石を可動部に両面テープで貼り付けます。レイアウトにはカバーと反対面を貼りつけるので磁石はカバーと反対側の可動部に貼り付けます。

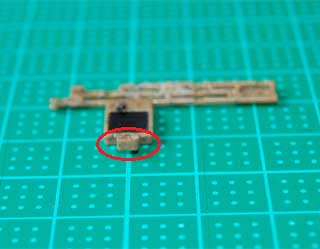

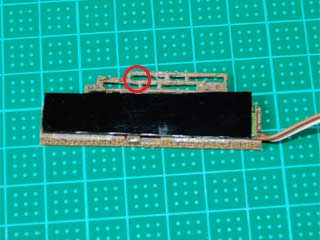

今回の磁石は両方のバス停の中間になるように手動レバーとの反対側(ポイント切り替え装置の磁石の延長線上)に取りつけました。(上写真赤丸部分裏)

今回はひとつのポイント切り替え装置で両方のバス停を制御するためポイント切り替え装置の設置位置の調整にはちょっとしたテクニックが必要です。

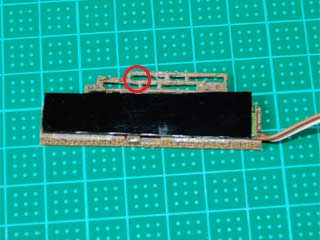

まずどちらかのバス停で停止発進がうまく切り替わる位置を見つけてポイント切り替え装置を両面テープでレイアウトの裏に貼り付けます。

次にもう一方のバス停で停止発進がうまく切り替わるように針金をポイント切り替え装置に近づけたり遠ざけたりして調整します。

ちょうど良い位置を見つけたら針金を固定します。

ちなみに今回使った磁石の場合両方のバス停の針金の間隔は21mmでした。25mmで設計時したのでかなり内側に曲げています。そのためバスの動きがちょっと変です。

今回分岐部分の電磁石のオンオフにはNゲージのコントローラを使いました。

コントローラを使うことで電磁石にかける電圧を調整できます。

ただし電圧をかけ過ぎると電磁石が焼き切れる恐れがあるので速度調整レバーがそれ以上行かないように5Vの位置にストッパー(オレンジの消しゴム)を取りつけています。

分岐点の切り替えはコントローラの方向切替スイッチで行います。

真ん中(電圧をかけない)の時は外周を周り続け下に切り替えると内周に入り方向転換をします。

電磁石の配線によっては上に切替えた時に正しく動作する場合もありますので実際に試して見てどちらに切替えた方が良いか見極める必要があります。

分岐の電磁石をコントローラのDCフィーダに停止発進の制御装置はポイント1に接続します。

時計まわりの時は外側のバス停に停まります。

反時計まわりの時は内側のバス停に停まります。

今回の実験の動画です。

最初は二か所のバス停に対してポイント切り替え装置をふたつ置いていたのですがひとつにまとまりそうなので急遽レイアウトを作り変えました。

ひとつのポイント切り替え装置でもうまく制御してくれるようです。

次はこのままコンピュータ制御したいところですがバスが一台だとコントローラによる制御とあまり変わりばえがしません。

そのうち動力ユニットが発売されると思います。

バスを二台にすればおもしろい事ができそうなのでそれまでちょっとお休みという事で。

4月4日追記。

バスの停止発進制御の磁石ですがN/S極性によってバスが反応する位置(左右)が違ってくるようです。

極性を変えればバスの進行方向が逆でも制御出来ると思います。

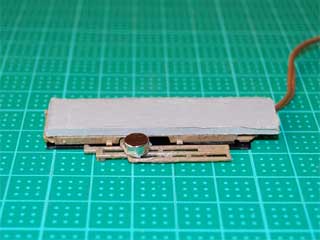

100円ショップで購入したネオジム磁石が使えるかどうか試してみました。

厚さがあるのでポイント切替装置の底に2mmのゲタを履かせました。

前述の方法でバス停間の針金を調整しましたが33mmとなりました。

磁力が強いのでバス停通しの距離が離せて幅寄せのレイアウトを大きくする事ができました。

目次に戻る