ロボゼロサーボでポイント制御

2011年11月29日

今までロボゼロのサーボを使って列車の制御と速度の制御をやってみましたが、残るポイントの切り替えもこのサーボで行ってみたいと思います。

考えてみると今までサーボで電気的な制御を行ってきましたが、今回はポイントという物理的な制御なのサーボを使うのが一番理に適っていそうです。

今回改造するのはTOMIXの電動ポイントで「昭和の鉄道模型を作る」や「鉄道模型少年時代」で使われていたポイントです。

電動ポイントを使うといっても電気で切り替える訳でもないので手動ポイントや他のタイプのポイントでもできると思います。

まずポイントのツマミにロッドひっかける穴(0.6mm位)をピンバイスで開けます。

穴の位置は上から1.5mm位の中央に開けます。

あまり下だとロッドが線路にひっかかり動きにくくなります。

またあまり上だとツマミが割れてしまう可能性があります。

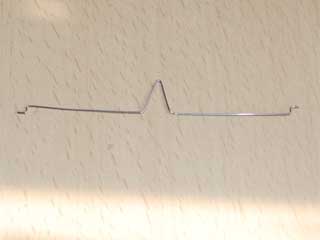

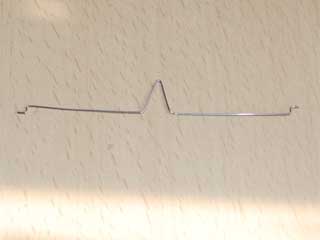

次にポイントとサーボをつなぐロッドを作成します。

今回は0.5mmのピアノ線を使いました。

ピアノ線を上図のように折り曲げます。

中央の山はサーボがポイントの稼動範囲を越えて作動してもポイントやサーボを壊さないようにするためのものです。

この山はレイアウトが建て込んでいる場合は垂直に立てても構いません。

なお今回はテスト用のレイアウトなのでちゃんとしたレイアウトに組み込む時はサーボを隠す等の工夫が必要で、

それに応じてロッドの形状も変える必要があると思います。

左側のクランクをポイントのツマミに開けた穴に通します。

この時ロッドの先端がレールや枕木になるべく当たらないようにしてください。

次にもう片方のクランクをサーボホーンの穴に通します。

このサーボホーンをサーボ軸に取り付けます。

この時サーボはニュートラル位置にしておいてください。

またクランクを取り付けた穴は一番下に来るようにセットしてください。(90度の位置にサーボホーンの穴がないためサーボホーンの目印とサーボ軸の目印は合っていません)

サーボの設置位置を決めます。

サーボのニュートラル位置(ロッド位置が真下)での状態にしてポイントのツマミがスライドする丁度中間の位置に来るようにしてください。

なお切替時のサーボの角度は後からプログラムで調整できますのでそれほど厳密でなくても構いません。

位置が決まったら両面テープ(強力)でサーボを固定します。

実際のレイアウトに組み込む時は列車を列車の制御の時に作ったベース板のようなものでレイアウトに固定する必要があると思います。

コンピュータとの接続はいままで通りシリアル変換ボードを介して行います。

今回サーボが3つに増えたのでサーボ側を3つ分岐したジャンパー線を作成しました。

ボード側は手持ちの4Pコネクタを使っています。

制御プログラムは今回NATOCをバージョンアップして対応しました。

設定メニュのサーボ制御設定コマンドでサーボの角度を調整する事ができます。

速度調整は実際に列車を動かしなら最高速度と最低速度のサーボの角度を決められます。

ポイントは実際にポイントを切替ながら動作するように調整する事ができます。

サーボIDもNATOCで簡単に行う事ができます。

変更するサーボだけを接続しておいてどのサーボ用のIDにするかダイアログにチェックしておきます。

このダイアログのサーボID変更ボタンを押すとサーボIDが変更されます。

サーボの接続が切れてもサーボのROMを書き換えるため変更されたサーボIDはそのまま保持されます。

元のサーボIDに戻したい時はこのダイアログの工場出荷時に戻すボタンでサーボを元の状態に戻せます。

実際にNATOCの自動運転を使ってポイントの切替と速度変更を行った動画です。

ポイントを切り替えると同時にゆっくりホームに入線するように速度を落とすよう命令(何秒かけて何%の速度にする)しています。

カメラによる位置認識でホームの端に停車します。

タイマー機能を使って発車しますがこの時も最高速(100%)まで徐々にスピードを上げてるようプログラムしています。

なお最高速度を上げるためコントローラの電源電圧を12Vにしています。

今回、前進/後進/停止の制御および速度制御に加えてポイントの切替ができるようになりました。

ロボゼロのサーボ3つとUSBシリアル変換ボード1枚で実現できるので従来のUSB I/Oコントローラより少し安く接続できます。

またUSB I/Oコントローラでは実現できなかった速度制御もできるようになりました。

今回このサーボをサポートしたNATOC 2.80はメディアクラフトのホームページよりダウンロードする事ができます。

サーボモーターの改造が伴うのであくまでも自己責任という事でお願いします。

目次に戻る