シリーズ盆ラマ「田舎の駅」完結編

2012年1月14日

前回の課題だった駅のベルと列車の発車のタイミングについて改良しました。

サウンドはTOMYTECのジオコレサウンドユニットAを使っているのですが、発車のベルはスイッチを押し続けると鳴り続ける仕組みになっています。

スイッチを離すと一定時間鳴り続けて終了します。

これをそのまま車両の前進時と同じタイミングで接続すると出発後、戻ってくるまで鳴り続ける事になります。

このため前回は警笛1(1回だけ再生)を使いました。

前回のタイミングチャートです。

これを今回次のように変更します。

赤字の部分が変更点です。

線路電源で前進方向の電源を使ってタイマーの電源を入れ、タイマーが働いている時はサウンドユニット側に電源を供給してタイマーが切れた時に停止区間の線路側に電源を供給するようにします。

タイマーは前回の反転装置と同様LMC555CNというタイマーICを使いしました。

タイマーの回路図は以下の通りです。

発車ベルを鳴らす時間はCの電解コンデンサーとボリュームの値で決まります。

電解コンデンサーは前回と同じ100μFのものを使用してボリュームは反転時間より短かいのでに100KΩのものを使用しています。

なお回路図にはないのですが反転装置とタイマーのボリュームには0Ωになってても大丈夫なように適当な固定抵抗を直列で入れています。

前回の反転装置も若干変更があります。

反転装置の出力をタイマーの電源としているため速度に車両の関わらず一定の電圧になるように速度調整用のボリュームは反転装置の出力を分岐した先に付け直しました。

前回反転装置の出力でリレーを動作させていましたが今回はこれをタイマーの電源としています。

タイマーの電源にスイッチを付けています。

このスイッチを切ればのタイマーは作動しません。

タイマーが作動しないとリレーはNC側に接続されていますので停止区間に電流が供給されるのでタイマーを接続しない場合と同じになります。

またリレーがNO側に接続されないのでサウンドユニットに電流が供給されないのでサウンドは鳴りません。

サウンドユニットは3V駆動なのでタイマーからの出力を3Vの三端子レギュレータを介してサウンドユニットの電源とします。

サウンドユニットは前回コネクタから供給できるように改造しています。

また今回はスイッチを入れっぱなしにするためスイッチ3のコネクタをジャンパー線で短絡しておきます。

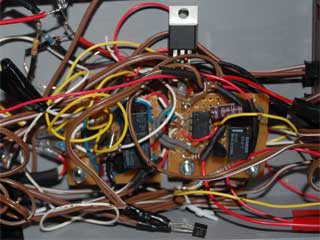

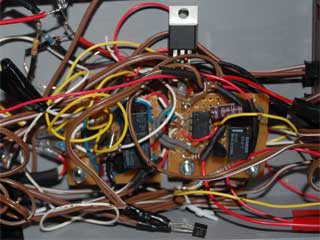

今回の実装写真です。(配線ゴチャゴチャ)

反転装置の横に並べてレイアウトしています。

電圧が安定するように反転装置と共に5Vの三端子レギュレータ(写真上部)を付けました。

トランジスタのようなのがサウンドユニット用の三端子レギュレータです。(写真下部)

前回までサウンドは小型スピーカーで鳴らしていましたがやはり音質が悪いので今回はサウンドユニットに付属しているスピーカーを使用しました。

サウンドユニット同様、ベースの裏側に両面テープ(強力)で貼り付けています。

ベースにスピーカー用の穴は開けていませんが音質的に問題はないようです。

最終的に前面パネルは下の写真のようになりました。

左からメインスイッチ、速度調整ボリューム、反転間隔調整ボリューム、照明スイッチ、サウンドユニット音量調整ボリューム、タイマースイッチ、タイマー時間調整ボリュームです。

速度調整ボリュームは100Ωのものに付け替えています。

なお信号機の輝度調整ボリュームは、信号機の電源を速度調整ボリュームの前から採るようにしたので固定抵抗に置き換えました。

実際の動画をYoutubeにアップしています。

サウンドユニットの電源も主電源で供給できるようになったので全ての電源が統一できるようになりました。

サウンド装置も一定時間で切れるのでサウンドユニットの代わりに連続して鳴る電子ブザーのようなものも使用できます。

一応全ての課題がクリアとなったので今回の盆ラマは終了とします。

今回の盆ラマの記事は以下の通りです。

シリーズ盆ラマ 第2弾「田舎の駅」

シリーズ盆ラマ「田舎の駅」蒸気機関車編

目次に戻る