バスを動かすその6

2011年1月12日

前回の実験の結果を受けてバスの走行レーンを鉄道模型少年時代のレイアウトに設置しました。

設置に先立って補強材で作った道路に塗装をしました。

合わせて梱包材で枕木隠しにも同様に塗装しておきます。

今回はAMERICANA(Slate Gray)という水性アクリル塗料を使いました。ポスターカラーでもよかったのですがホームセンターで安く売られていたので使ってみました。

結果は思っていた以上で刷毛での塗り心地もちょうど良く表面も綺麗に固まってくれました。

前回長めにしていたレールをレイアウトに収めるため道路に合わせてカットします。(ジョイント接続後の写真参照)

停止部分のレールは枕木の裏から万能ボンドでずれないように固定しておきました。

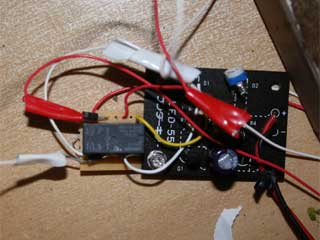

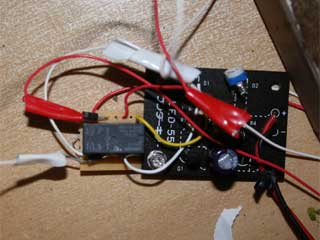

前回停止部分のレールのジョイントにハンダ付けをしていたダイオードはリレーの基板側に持ってきました。

この方がレール側の配線が楽になると思います。

道路の裏に両面テープを貼ってレイアウトに固定します。

レイアウトに直接接着しても構わないのでがメンテナンスの事を考えて簡単に外せるように両面テープしました。

ピンパイスで空けた穴に電源供給用のリード線4本を通します。

レールの間に枕木隠しを置いたら完成です。

この枕木隠しはレールの清掃を行う時に取り外せた方がやりやすいのでただ置いているだけですが浮き上がるようでしたら両面テープで固定してください。

他の車両や通行人を道路に設置します。

この時バスの走行の邪魔にならないようにしてください。

という事で他の車両は全部反対車線になってしまいました。

実際にバスを走行させてみます。

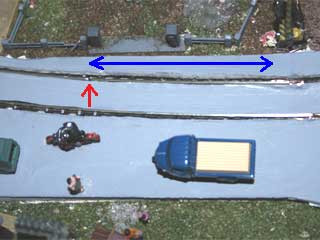

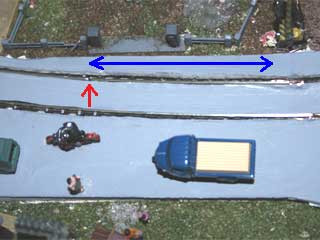

手前踏切で停止線を越えて停止してしまいます。

これでは遮断機が降りた時にバスにぶっかってしまいます。

そこで停止線路のギャップの位置をもっと手前に持ってくる事しました。

今度は遮断機の少し手前で止まるようになりました。

赤矢印が移動したギャップの位置です。

低速で走行させる場合は停止位置から約5cm(青矢印)の位置にギャップを持ってくると丁度良いようです。

実際にバスを走行さたときの動画です。同時にレイアウトにキハ2100型を走らせておきました。

目次に戻る