SL鉄道模型ポイント電動化実験その2

2012年12月20日

前回は講談社の週刊SL鉄道模型の手動ポイントをロボゼロサーボでとりあえず動かしてみました。

しかしサーボをポイントの切替レバー側に設置したためレイアウト側になってしまいました。

このままではレイアウトに置けないので今回レイアウトの裏側に置く方法を考えてみます。

まず簡単な方法として前回の方式でサーボをレイアウト裏にもって行きサーボホーンをレイアウト側に出す方法です。

この方法でも切替可能ですがサーボホーンがレイアウトに出てしまうので残念ながら不採用です。

レイアウト側に何も露出しないようにするにはポイントの裏から操作するしかありません。

ここは思い切ってポイントを分解してその構造を調べてみます。

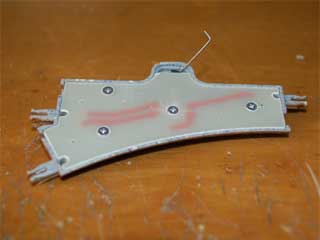

ポイントは本体と裏蓋を除くと3つのパーツから成っています。(本体に組み込んであるものは除く)

中央の黒い板がポイントを左右に切り替える主要パーツでこれが左右にスライドする事によってポイントを動かしています。

裏側に溝が斜めに切ってあってレールの突起がその溝に入れられています。

それによりこのパーツのスライドの動き(レールから見たら上下の動き)をレールの左右に動きに変えています。

このパーツの中央部にバネ状の切込みが本体の突起を挟んでいます。

バネ状の切込みの中央部が膨らんでいますがこので切替時にパチんとレバーを固定するようになっています。

ポイント切替レバーの反対側に突起がありこれがスライドパーツの凹部分ら差し込まれておりレバーの回転運動をスライド運動に変換しています。

金属状のパーツはポイント切替時にレールに流す電流を制御するためのパーツで分解すると簡単に外れるので注意してください。

元に戻すときは上の写真を参考に組み立ててください。

このパーツは裏表がありスライドパーツにはツメで裏からひっかけます。

スライドするとこの金属パーツは中央の穴を中心に左右に振れる事によって裏蓋のプリントパターンにより通電するレールを切り替えています。

なおこのプリントパターンとレールは本体に数か所あるバネ状の接点が接触する事によって接続されています。

この接点が折れ曲がったりすると接触不良になるので注意してください。

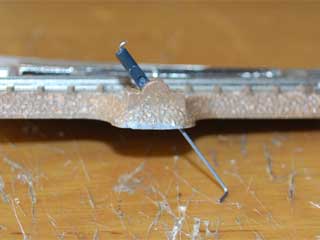

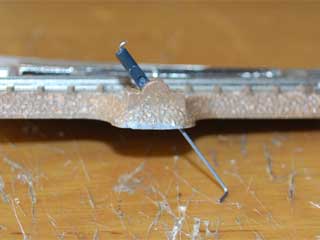

0.6mmのドリルでピンバイスを使ってレバーのパーツを縦に貫通します。

結構この作業は難しく真っ直ぐに開けていかないと途中で外に出てしまいます。

0.5mmのピアノ線を通して先端を曲げて抜けないようにします。

裏蓋はピアノ線が外に出るようにしバーの出っ張りの部分を少しカットしておきます。

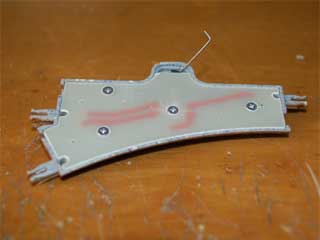

ピアノ線をレイアウト裏に通すためスリットを開けます。

写真は色々と試したのでスリットは長いですがレイアウト面はポイントのレバー部の出っ張りで隠れる程度の長さにします。

レイアウト裏面はピアノ線が斜めになるのでレイアウト面より長くします。

すなわちスリットは横から見ると台形の形をします。

スリットの幅はピアノ線がスムースに動く程度の幅にします。

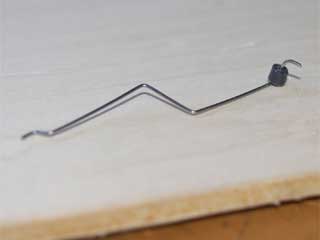

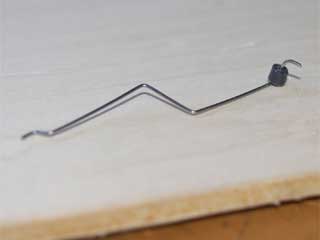

ロッドをピアノ線で作成します。

途中で折れ曲がっているのはサーボホーン取り付け位置をサーボ軸の高さにするためと切替時にバネの役目を兼ねています。

なおクランクの面とサーボホーンの面は90度の位相があるので両端の取り付け加工も90度の位相があります。

ロッドとサーボホーンにそのまま取り付けるとロッドとサーボホーン中央の出っ張りと干渉します

プラ部品のライナーを3mm程度にカットしたものをサーボホーンとの間に通しておきます。

プラ板でクランクを作ります。

ポイントレバーに付けたピアノ線のストローク長とサーボのストローク長が異なるのでサーボのロッドの穴の位置で調整します。

ピアノ線のストローク長と板は厚さやクランクの位置によって変わってきます。

今回実験で調整した位置はポイント側の穴は支点から16mmでサーボン側の穴は12mmでした。

ポイントを完全に切り替えるには押し付けたり引っ張ったりするために力が結構要ります。

そのためロッドをバネとして使うので実際のストロークより大目に設定しておく必要があります。

サーボは位置を調整しながら両面テープ(強力)で固定します。

サーボを動作させると両面テープがはがれる場合は無理に力がかかっているのでサーボの位置やクランクの穴の位置を調整する必要があります。

今回は実験なのでサーボを両面テープで固定していますが実際のレイアウトでは金具でレイアウトに固定します。

前回と同様android携帯を使ってロボゼロサーボBluetoothコントローラーで動かしてみます。

低速でポイントを通過できるかテストしてみました。また切替による電流の制御も大丈夫のようです。

次回は実際にレイアウトに組込んでみたいと思います。

目次に戻る