SL鉄道模型ポイント電動化(レイアウト設置編)

2012年12月23日

前回と前々回に講談社の週刊SL鉄道模型の手動ポイントを電動化の実験を行いました。

一応設置方法が確定したのでレイアウトに設置して見ます。

まずポイントを分解して裏側から操作できるように改造します。

この手動ポイントの仕組みについては前回の記事を参考にしてください。

レバーにピアノ線を差し込みます。

実験では縦にドリル貫通させていましたが難しいので今回は違った方法で加工します。

今回使用するドリルはピアノ線と同じ太さのものを使います。

レバーの下側から5mmくらいの深さの穴をなるべく真っ直ぐに開けます。

ピアノ線の先端をヤスリで削って針状にしたものを差し込みます。

引っ張っても簡単に抜けない事を確認します。

ピアノ線はレイアウトに設置してから長さを調整しますので長めに(50mm位)カットしておきます。

裏蓋のレバーの部分を切断します。

レバー部の膨らみの部分を先端から5mmの位置でカットします。

分解したポイントを組み立てます。

レイアウトに組込む前に電流制御用の金属片が正しく機能するか実際にポイントを切り替えて確認しておきます。

次にレイアウトボードにピアノ線を通すスリットを開けます。

まずレイアウト側にスリットの両端に2mmのドリルで穴を開けておきます。

上にポイントを置いたとき開けた穴が見えないようにレイアウト図からはみださないようします。

次に先ほど開けた穴から斜めに穴を開けます。

これはピアノ線が下にいくほど移動幅が長くなるためでこの穴に従ってカッターを使ってスリットを開けていきます。

ポイントをレイアウトに置いて実際にピアノ線を動かしてスリットをスムーズに動く事を確認しながらスリットを広げていきます。

次にプラ板でクランクを作成します。

幅20mm長さ50mmで中心にビス穴を開けておきます。

ビス穴から20mm〜15mmの位置にポイントに取り付けたピアノ線を通す穴をスリット状に開けます。

クランクの回転軸とピアノ線までの距離が両端と中間で違うのでクランクを動きやすくするためです。

ビス穴から10mmの位置にサーボを通す穴(0.6mm)を開けます。

次にクランクの取り付け位置を決めます。

ロッドの引っ掛け部がボードに当たらないようにクランクとベース板の間には厚めのワッシャーを入れて少し浮かして取り付けます。

実際にクランクを回転させて一番スムースに動く位置にします。

また確実にポイントが切り替わる事も確認します。

切り替わった事はカチっとスナップ音が鳴る事によって確認できます。

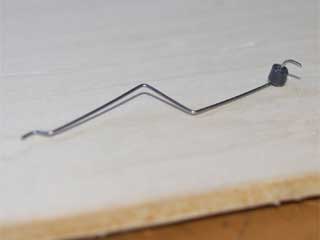

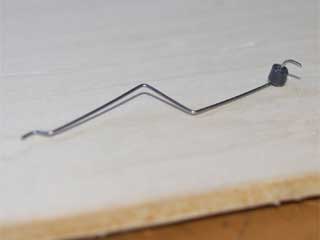

ロッドをピアノ線で作成します。

途中で折れ曲がっているのはサーボホーン取り付け位置をサーボ軸の高さにするためと切替時にバネの役目を兼ねています。

ロッドのサイズは20mm+10mm(中央の折れ曲がり)+20mmで両端にクランクとサーボホーンの穴に引っ掛けるようカギ状の加工をします。

なおクランクの面とサーボホーンの面は90度の位相があるので両端の取り付け加工も90度の位相があります。

サーボホーンに取り付ける加工の向きはサーボの向きによって変わります。

ロッドとサーボホーンにそのまま取り付けるとロッドとサーボホーン中央の出っ張りと干渉します

プラ部品のライナーを3mm程度にカットしたものをサーボホーンとの間に通しておきます。

次にサーボの位置を決めます。

実際にサーボを動かしてポイントが切り替わるのを確認しながら位置を決めていきます。

サーボを固定するためにアルミ板(0.5mm厚)を10mm幅にカットしたもので固定バンドを作っておきます。

バンドはサーボの大きさに合わせて幅25mm高さ18mmに加工しておきます。

バンドでサーボを固定したら設置完了です。

今回設置した位置はマガジンの製作マニュアルの順番とは異なっています。

まだポイントレールが2台しか配布されていないので周回レイアウトが組めるように引き込み線に入る部分を後回しにしました。

まず2つのポイントを使った周回レイアウトを組みました。

配布されているレールだけではこのレイアウトは組めないので手持ちのレールを使っています。

このレイアウトで注意しなければいけないのは片方のポイントが内側のレールに切り替わった時にはもう片方のポイントも内側に切り替わっていなければいけない事です。

そうしないと本線に戻る時に出口のポイントで脱線してしまいます。

サーボのIDを同じにしておくと一回のポイント制御で複数のサーボが同時に動いてくれます。

今回のレイアウトでは常にポイントのレバーが違う方向に向くようにサーボの位置を工夫する必要があります。

今回の動作確認はNATOCを使って自動運転もやってみます。

このやり方はこちらを参照してください。

サーボ制御設定コマンドで列車制御とポイント制御をサーボでやらせます。

列車制御やペイント制御をサーボで行うにはサーボIDの変更が必要です。

またサーボを動かす角度を設定しておく必要があります。

詳しくはNATOCの解説ページを参照してください。

自動運転ではポイントを切り替えて内側と外側を交互に通過するようなプログラムを動かしてみました。

サーボを使ったポイントの場合、電磁式のように一瞬で切替わらないのである程度手前で切り替える必要があります。

次に本来のレイアウトに近いレイアウトを組んでみます。

この場合、2つのポイントでサーボIDを変えて別々に制御する事もできますが現在NACTOCはポイントを制御するサーボは複数定義できないので同時に動かす事にします。

車両を引き込み線に入れて車止め手前で止めるというプログラムを作成しました。

列車の制御もサーボで行っているため停止位置よりかなり手前でサーボを制御する必要があります。

実際にポイントを制御している動画です。

サーボによる切替を行っているので少し遅れて反応しますが自動運転にも対応可能です。

今回のレイアウトでは44号と45号のポイントのように同期させないといけないポイントがあります。

これらを一台のサーボで制御できればサーボの数を減らす事ができそうですが、ひとつのサーボでこのポイントを2台動かすにはトルクが少ないと思われます。

今回は同じサーボIDを割り付けて同期を取る事にしました。

今回行った改造はポイントやサーボの破損を伴うのであくまでも自己責任という事でお願いします。

なお通常のUSBインターフェイスを使わないと起動時にNATOCでエラーメッセージが出るようですがサーボだけでの構成で正常動作します。(SL鉄道模型対応版で修正します)。

目次に戻る